驾驶我的车

开车一直是一件十分愉快的事情,随便想想什么都可以,后备箱有水,车里有歌,高兴的时候在转弯处加速,想喝咖啡就下高速找星巴克,简简单单去未来。到目前为止我考过三个地方的驾照,扬州的、加州的以及水户的。前两个都是一次通过,甚至得到了考官的赞许:good scanning habit! 来到日本后一切变得不同。首先,日本的车在右舵,跟美国和中国都不一样,不能直接拿已有的驾照去开车;其次,日本无论是停车线还是道路都是蜿蜒流连小到刚刚好的地步,寸土寸金的首都高像马鞭一样甩出去再甩回来,但凡带鱼都要更宽一点。最后,我不会日语,完全听不懂考官的话。但是最近,2023.1.24日在筑波大学王同学的指导与服务之下,终于在水户拿到了驾照,这对于我来说是一种新生。

一次笔试

8.24日,那是一个十分炎热的筑波清晨,催促着小翻译开车带我去水户考驾照。因为我知道当天不可能考过并拿到驾照,因此心态上十分轻松,在直乎上查到底考场里会有什么。突击不是我的风格,而且我深深记得,在斯坦福搞学术的时候跟着实验室博士去DMV 笔试。我看了大概一周的题,而他连看都没看资料,在车上让我报几条觉得容易错的题目,给他过一遍。我当时想着这人也太随便,临时抱佛脚的基因里写着讨人厌呢,后来我过了,他考了三次也没过,可能用不用心也直接体现在结果里。那段时间也没有多余的精力去准备多一点。来到日本后实验室的作息跟我原本的差异很大,我作为半个实验室的人,在作息的边缘来回试探。我想在想睡觉的时候睡觉,我想在吃饭的时候吃饭,我想在运动的时候运动,我想在工作的时候也认真工作。这他妈的一个都不能做到。相比较驾照,我更需要的是把打破的东西重新建立起来,没关系,慢慢来,这首歌我自己来。

小翻译脖子上带着翻译者的证件,陪同我进入笔试考场。十道题,我做了五分钟,检查到第五遍的时候举手示意提交试卷,真是没什么可以检查的了呢,于是出来跟小翻译笑着聊天,半小时后通知我们检查视力准备路考。我心里慌着日语,脸上笑着说这肯定过不了,小翻译貌似对我很有信心说我们老师说不定一次就过了。我一边观察着路况,一边继续背着 0-9 的数字,心里确实有想过说不定我纯熟的技艺征服了考官,打破语言沟通的障碍,用实力说话呢?

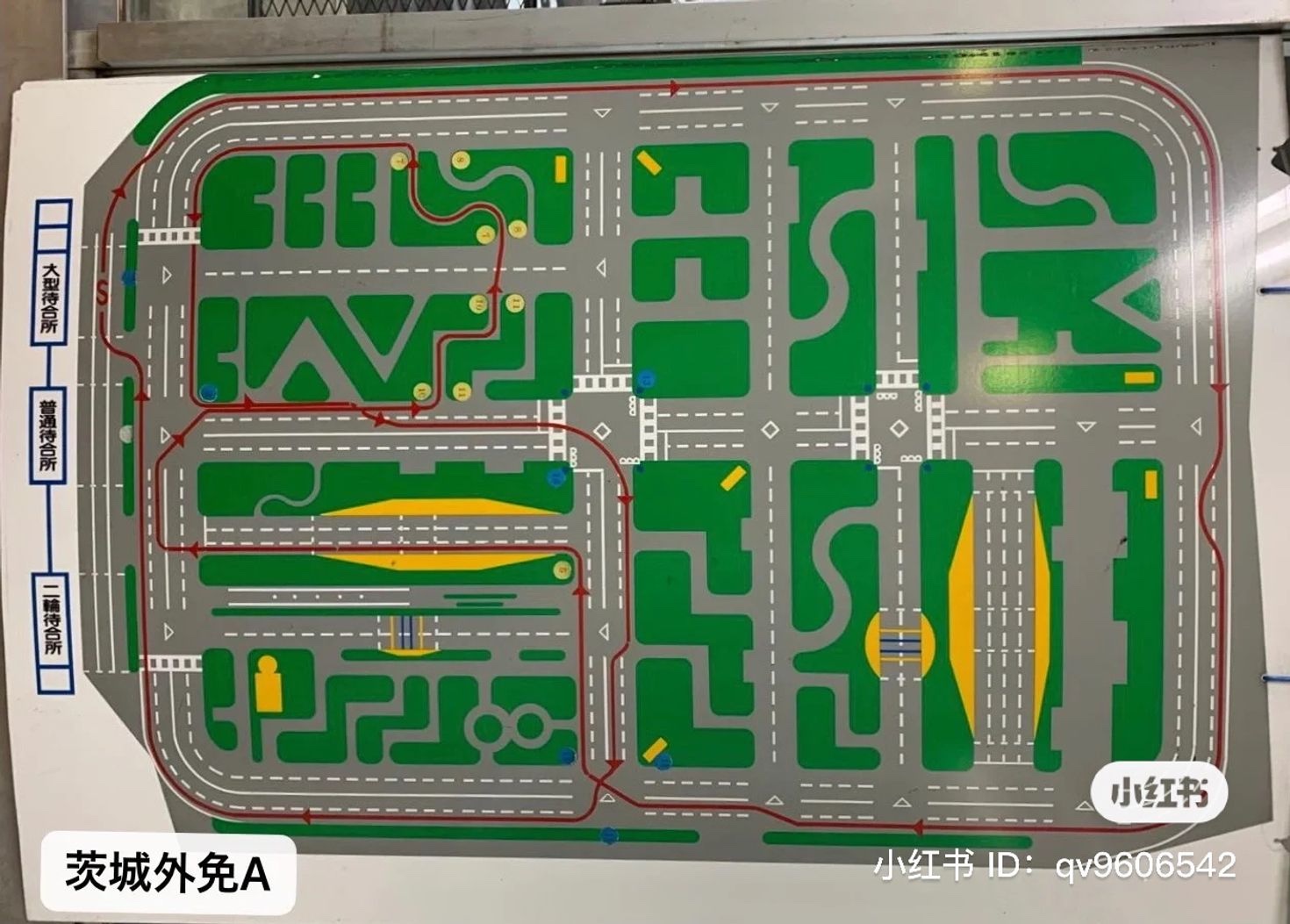

上车之后我就知道没戏了。首先上车后跟考官说 good afternoon,他老人家这都听不懂,鸡同鸭讲,啪,快乐,没了,不学日语,没法交流,此乃一宗罪;其次他应该是多次提醒我变到要看后视镜,而我一直在问我们去哪我们去哪个编号的路。考场几乎只有一条考试路线,所谓的路线A,但凡做点调研就能搜到路线图,道路不熟悉,此乃二宗罪;在 stop sign 处我骄傲的停车。转向,然后狠狠地开到了错误的对面的右边的车道,这既是没见识—没见过四条车道的日本道路,也有着巨大的思想惯性,因为国内都是贴着右车道转弯,没问题,当教官跟我说大意是不是这条路,是左边的路,接下来他又要我右转我就想说妈的转弯先,这时候一种深深的确认,心想,挂了。

下车后,考官耐心跟小翻译解释我错的三个点。首先起步没加速到四十码;接着上坡道后没按喇叭;最后stop sign后道路逆行。这是方法上的失误,外加前面思想层面的失误,这么分析下来,第一次没有过关是顺理成章的事情,是我预估到的结果,我这样的人不聪明,只能踏实一点,也不想着有走捷径的任何可能。

忘带护照

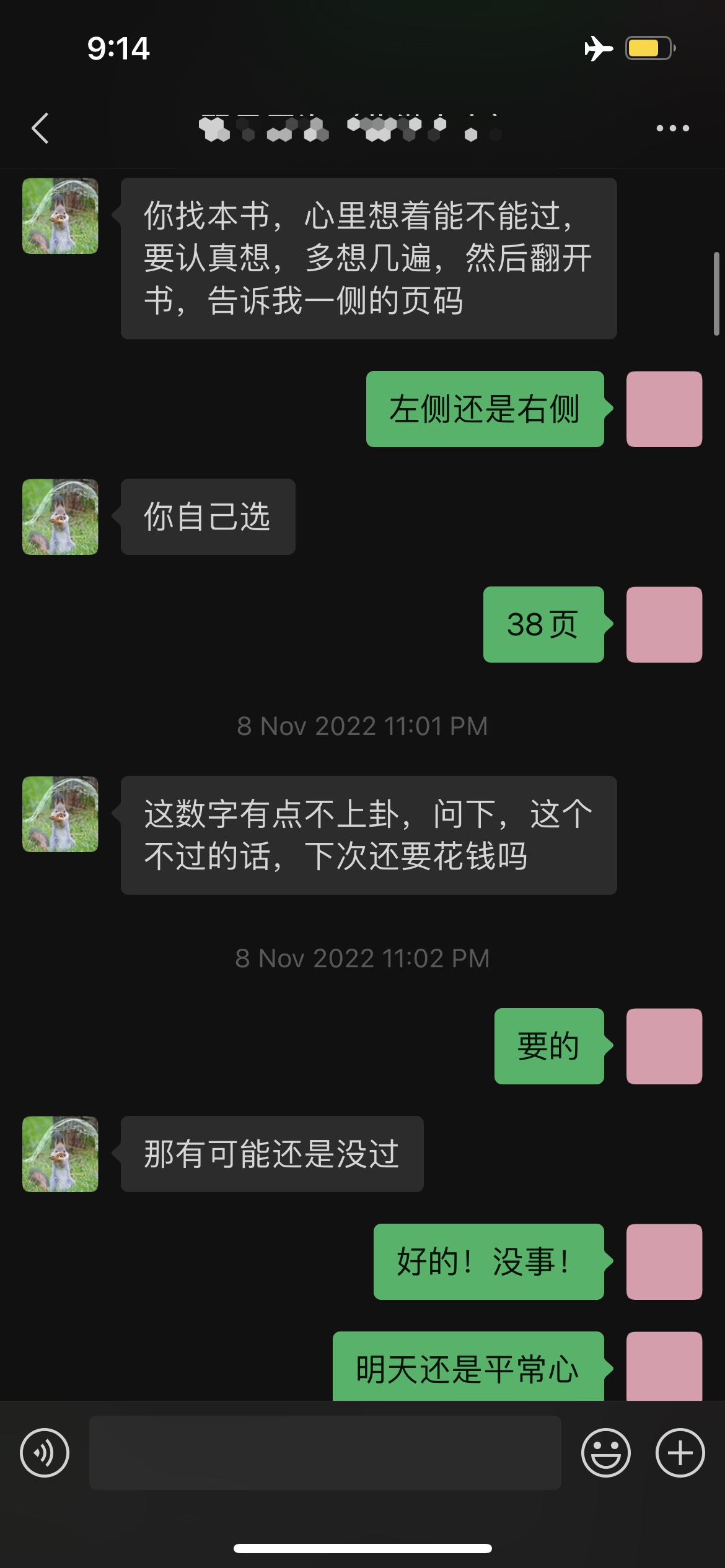

在等待了三个月后,11.9日,那是一个寒气逼人的筑波清晨。前一天晚上,还跟小翻译两人找大师算了一挂。

说起这个大师,还真有点意思。他预测了我跟小翻译的领证,预言了聚少离多,说我这个人跟看上去一点都不一样。抱着试试看的心态,科学家生平第一次花钱算了命。科学家的使命让我去做科研,但科学家也许要点实际的东西,比如第二次考试拿驾照的可能性。很显然小翻译厌倦了从东京到筑波,从筑波到水户的这一路扶贫之路。我想先算着命,再改变它,知己知彼,百战不殆,战略上藐视预测,战术上重视预测,大处着眼,小处着手,问大师:大师,我明天考驾照能过吗?

大师似乎在微信的对面皱眉,说你找一本书,心里想着考驾照的事情,翻一页,把左边的页码告诉我。我觉得这个太科学了,拿出备考资料:驾照小百科介绍,狠狠想着开车带着小翻译兜风的事情,轻轻捏开一页,把左边的页码发给了大师。

大师说,不上卦,有可能还是不过。我跟小翻译两人一边聊着大师说的聚少离多,一边讨论不上卦的真实含义,等到第二天我们就全明白。

11.9日这天清晨,天微微亮,空气微微凉,我叫起小翻译开车带我去水户。为了早点来陪我,小翻译周一晚上开车带着排骨汤来筑波寒舍,她说我把一个总变成了家庭主妇,于是不用回东京的家,在筑波接连呆了两天,虽然周二晚上的时候好像我是要回去一趟,但小翻译都过来了,便没有其他再回去东京的理由。这一路去水壶,我继续背着0-9的数字,记住了 course A的路线,

也拿着可乐给我专门写的日文翻译和伊婷给我的路考注意事项,背着上车需要:

- 座位调节

- 后视镜(即使角度对了也要触摸)

- 安全带

- 踩刹车和离合器,保持中立,发动发动机。(确认AT车是否为P后,踩刹车启动发动机)

- 放入低档(AT车是D),解除侧刹车发出出发信号。

- 确认安全(5点确认)后开始。

接着记住上次错误的地方:加速到40km,再刹车减速10km过弯,打灯、障碍物,每次做动作必需要五点确认,右灯,后视镜、右后视镜和右后方。

尤其是这里,我下坡とまれ右转就走到对方那里去的逆行点,我默念三千遍。想起旧金山 market str 带着妈妈逆行接到 200 刀罚款的地方,我一个右拐发现车道对面的出租车向我驶来,我想说这人怎么开得车,接着单向街四条车道等着我回正方向,接着警车追了上来,我靠边,接受教育和罚单,我说我跟着 google maps,帅气的警察大哥说没关系下次注意,google maps 有时候会导航错的,要看路标。

在正确的道路上走才不会出错。小翻译再次带我到了水户,很快到了我,小翻译把证件都给行政大叔,他问我要护照,我说在东京的家,顺手打开了电子版本,问这个行不行。行政大叔问我要国内驾照,我说也在东京的家。我发觉的事态的严重性,可能考不了了。小翻译说行政大叔说十点之前可以等我们回去拿证件,十点之后今天就不能考试了。当时已经快要九点证件在东京,私人飞机或许可以,但家里也没有停机坪呀。我知道自己闯祸了,小翻译也明显照顾我的情绪,来了一句,终于知道大师说不上卦的原因了,根本没考啊。

近几个月来,我一次又一次想这件事情,没带全证件是不会在我身上发生的,我也没可能是这样的人,是心理上懈怠了吗还是有别的原因。一方面,缺乏对日本行政人员无自主行为,只看公文要求责任感的理解,他们无法为多出来的哪怕一点出格的事情负责。这一点跟美国人不太一样,我都能想象,美国大哥会先让我考试,然后没过就再说,过了要我回去拿,下班之前都能过来,这是我理解的实用至上的美国。另一方面,我心里还是有中国人根深蒂固「小」日本的心态,没太在意,不在意自己不会日语甚至以此为傲,不觉得自己的行为是否让周围的日本人不舒服,不学习日本社交礼仪,不在乎日本空气。我是外国人,在美国做科研我的行为也是这么干的,凭什么来日本我就得这么不自在。思想上的懈怠,也就是战术上的藐视最初的来源。不是要脱离环境,做一个始终如一的人吗,在美国认真说英文,那在日本就学习日文啊,这跟对方是怎样的民族有什么关系呢,不过是自身的修养还不够。

这件事之后,我开始认真面对日常用语,学习一点,再学习一点,跟周围邻居多说话,听便利店小哥说要不要塑料袋的N种问法,在通勤的时候报站名,不想错过跟日语交朋友的各种场景。当时我也做了一个决定,全部搬去东京生活。在搬家的时候碰到了王同学,他很勤快帮我搬MUJI的书桌,1.6米,他一个人一只手捏起放到车上,付费带回了东京。车上他唠嗑,他帮了三个人路考过关了,我说1.24我考试,你空出来,我找你。

两次完成的路考

令和五年小寒快结束的这周,我想起了王同学,于是约了第一次练车。他带着我在筑波驾校溜了一圈,开始说我动作的问题。那可是太多了,听他说下来,我觉着第二次就是考试我也不会过的,于是心里更加舒坦,理所当然的接受王同学的所有指导,包括上车三句话:

教练,你好;

请寄好安全带,请寄好安全带;

我准备好了。

想到我不在乎的 good afternoon,觉得你怎么不来适应我,这样的想法,是给自己找苦吃。在最后一圈的时候,王同学说我觉得你再练一次就行,但我没有理睬,说反正要多练,练一次的钱虽然不菲,但希望它值。于是在筑波驾校的那个发车点,我一次又一次下蹲环顾四周,上车说教练你好,然后调整座椅,提醒所有人系安全带,发动引擎,调整左右后视镜和中间的后视镜,说教练我准备好了,打右转灯,D挡,放手刹,五点确认,go,停下到待转区打左灯,三点确认,开始路线。在回家的路上,在晚上睡觉的时候,在任何时候,脑子里都放映着这段录像,我必须做什么细节让教练觉得我理解的考试的要求,和十分实在的方法,我必须让右舵驾驶左转贴边记到肌肉记忆中。第二次练车,王同学明显减少了对我的动作提出问题,我总结有三点,第一,我油腻了,在美国和国内有持续开车的经验,让我觉得我驾驶很有水平,忘记了刚刚开车时候的生涩,我也从没出过交通问题,一些习惯比如扔掉方向盘,过弯不减速,打灯和确认的顺序老忘;第二,我油腻了,来了日本没开车,过L弯掉了轮胎,刹车顿挫感太强,让乘客不舒服;第三,我油腻了,应该左右后视镜都要调整,跳步骤只动作了一边,觉得自己考试的时候一定能记得。螃蟹欢很了掉爪子,说好要像一课朴实的树。1.23日早晨我抓紧时间最后一次练车,当天就是看王同学给我发的踩点视频,他十分负责,要我看几遍,还有 YouTube 上的一个视频,我都下载下来认真查看。在脑子里不断放映,不断重复那些口诀和操作点,用实际行动告诉教官,你的检查点我懂,我想在日本开车,你明白吗?

在大寒这周的周二,天气预报说有大雨和大雪,是寒潮来临的这天,水户一早开始下雨,筑波也是小毛毛雨的样子,路面潮湿,王同学开着MVP来接我,说大车舒服呀。但是,在清晨露水下,在乡间小道上,在雨刷和玻璃摩擦的声响中,我想起了在扬州考驾照时的自己,那样青涩。我想起刚开始接触驾驶是怎样的感觉,我想起自己第一次在 Santa Cruz 开山路手机调到油门下我是怎么处理的,我想起带着妈妈在 LA 高速路口一次又一次转错的情景,我慢慢回忆起没有油掉的自己,想再一次重新认识她,跟她做好朋友。

在同样的水户考场,同样的八点行政大叔,检查了我所有的证件后说六号房间等待考试,我想最起码,能考试了,笑了笑又紧张起来。王同学拉着我说走,再带你踩一遍点。于是从出发点王同学问我十分关键的地方,问我要怎么处理,我说这么这么那么那么,他几乎没有异议,我看出来他对我的关心,既是付了钱办了事的实在,也是把这件事当成他的事一样的感觉。还说你带帽子呀,怎么走着走着下雨了。水户考场特别大,Apple Watch 都提醒我说是不是在户外走路,我想对呀应该把路线记录下来的。我们两个人四只脚,脚踏实地,走了一遍 A course,他那么高大,显得格外细心。我想起高三数学的考前辅导,我爹给我找了两个老师,一个是网状细心型,给我过了一遍所有的考点,我一字不拉给他把解题思路、方法以及几种方法都讲了出来;第二个老师是水流型,一个知识点推向另一个更难的知识点,这么纵横交错,我也给他说了出来,他们都告诉我爹我数学没问题。当下就有那样的感受,也不知道为什么,也许是因为前一天我爸特地给我思想辅导了,十年没变的话术还是一样十年没变的替我紧张的那个爸爸的心。我懂!可以说是特地希望得到他的指导吧,心与心的联系,是我很看重的。

十点整,我们在六号房等到了考官,竟然是我之前的那个急性子考官。他铿锵有力介绍完 A course,我竟然能懂一些术语了!我很高兴自己的进步,一点点都算。有趣的是,现场有两个人没来,伊斯兰的名字,真的太奇怪了,这两个人报了名意味着付了钱,还在十点钱来到了考场,竟然没来考试,真的是很奇怪。这样就缩短了我们考试的时间。我们像小学生一样依次上车,先当乘客,再考试,轮流驾驶着手动挡和自动档。当下还有人搭讪,说你考了几次,我说三次,但其实是两次,第二次没带证件云云。后来终于到了我,我上了后座,给自动档小伙当乘客。这个越南小伙很可以,开车了教官提醒他系安全带,然后全程一档,转速好几千下去了,车速为7kmh,教官让他考完全程就是福报。理所当然没有拿到驾照。然后到我,教官让我去前面等他。

终于到我考试了,我跟小空气说,没问题,等我消息。此刻胸有成竹,环顾四周,擦淋湿的后视镜,这里是一个做作的表演但其实不是,我记得小空气说了自己总是忘记做的小动作,我都会帮她记着,然后自己毫不含糊的做出来,一家人必须有一个不含糊。一上车,我傻了。上次傻是因为这破车是拿钥匙启动的,这次傻了是这好车是按键启动的,当然这不是大问题,问题时口罩和冷热空气的作用下,完全起雾,我看不见了。

我拿下小眼镜委屈的擦了起来,用手。教官看见了说可以不戴口罩,我终于松了一口气,正常操作起来。但车还是有些不一样,比如左右后视镜的按钮位置就跟练车的不一样,这些一一检查过关,上路之后几乎是游刃有余,三点确认小鸡啄米不重要,重要的是吃到小米粒,教官重复着 A course,右、左、左、右,我真的在当下能反应出来他的意思,我很高兴,也很平静,想着这么顺利,那应该是没问题,但有把自己拉回现实,路一米一米的开,下坡停住打灯五点确认,紧接着右拐,L弯停住,S弯也停住,当下误触了雨刷,即刻转到左转向灯这里,教官帮我关掉了雨刷,平静行驶,到最后一个障碍物,教官已经不怎么说话,任凭我走完路线,切线停车,往前再开一点点,停车,P挡,手刹。他说熄火,他下车,我也下车,听见他锁车的声音,然后跟我说ok ok,我知道我过了,我向王同学跑过去,教官又回头说你去当下一个人的乘客吧。我小跳着给小空气发了信息,过了。

因为下午一点才能拍照、制证、拿证,于是中午我们吃了囊和羊肉咖喱后,在水户大厅里,王同学打着游戏,我看着 Kindle,我们都在消磨时间。我看 Kindle 的时候,他突然转头问我说这是阅读器吗,完全没有价值判断的疑问,我跟他的交流也是有一搭没一搭,全是字面意思,无需读空气,无需上价值。拿到驾照后,王同学心情也显然十分轻松,我们唠着嗑说他当兵训练的轶事,太阳晒着,喝着汽水,开着蜿蜒小路,前方就到了筑波大学。我想如果以后有朋友要换驾照考试,我也会推荐王同学给他的。

考前的两通视频电话

因为搬家去了东京,在筑波没有住处,于是在车站附近定了酒店,400人民币一晚。往小了讲,休息好是关键,养精蓄锐;往大了讲,这是战略方针,全然的心思只在驾驶上,驾驶我的车需要专注。

当晚在筑波车站溜达了两圈,买了点 Lawson回酒店吃,真是醉了。边吃边看了一点请回答 1988,仅仅十分钟就吃完了,又看了两边踩点视频,就去洗澡。泡完澡,据说红扑扑的胖羊脸,先跟我爹视频,这是他强烈要求的。因为下晚的时候,我说我明天路考,我爸说别开车,危险。我说这是第三次了,无也无所谓考不过就再说。这下我爸急了,我就知道他急了。他连续三条长音频,说你心态有问题了,要平静,打电话视频一下我给你考前辅导。我爹是那种:我买了车他说最好别开;我要评职称他说你再等等;我要去出国他说国外有什么好;但我只要摆烂,他就会要我加油。

打完电话,又跟小空气视频,中午的时候她说要不要她过来,我说你来我会紧张,我自己可以的!是啊,我在意她的存在,这会影响我全然无我的状态,哪怕是一点点都显得不够专心,就像我坐在NH008飞往旧金山的飞机上,

周围一片漆黑,我能写下这篇六千字的文章,记录驾驶我的车的全记录。在高野山我写下一心一意之后,小空气用秀丽笔在我脸上点了一道,我笑出来,我知道一心一意被打破了,在这一刻。但更多面对一片漆黑的周围,在 Photonics West 梦幻会场时的我,也会更加专注。

当我在通勤的时候我在想什么

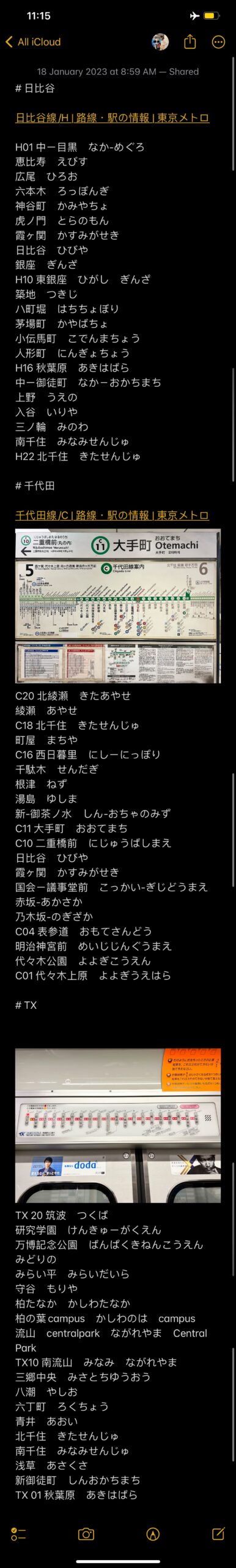

在拿到驾照前,我每周一三五往返东京筑波通勤。早晨 8:15 的千代田表参道站或者 8:13 的日比谷广尾站,赶得上 8:58 的北千住筑波快线快速车。但晚上都不记得了。这些日子逐渐想通我和我的生活的关系,想通为什么不在工作地点附近住下的三十年没变过的东西。

从小到大,学校都在家门口,单位都在家门口。我只有一次非同寻常的通勤体验,那就是在 Palo Alto 的前半年每天哼哧哼哧坐着 Bus 四十分钟,或者骑车哼哧哼哧四十分钟到实验室,真不知道激励我每天起床的动力是什么?因为每天路过斯坦福的前脸,那个巨大的宁静的橄榄草场,都会觉得在这里做学术是世界上最幸福的事。我在斯坦福公交车上看见前排读诗的阿姨,我看见推儿童车跑步的爸爸妈妈,我听着博物志的一期又一期播客,看着一遍又一遍牛首山公园。

当我在东京日本通勤的时候,我在做什么?

我在看很多书,很多书,一天两本的速度。我看张北海喝咖啡,去到非洲看到蓝山咖啡庄园的UCC,就去广尾站的上岛咖啡拍了照;我看 Patty smith 喝咖啡,去到涩谷狮子咖啡店喝茶店,就在另一家小小咖啡店看到了这个有名的狮子咖啡店;我看科学需要讲故事,半小时结束的成功学讲义。

我在观察很多人:

对面通勤的小哥在看我以前看过的谷物大脑。大手町这一站有很多人下车;用记站名的方式背诵八町堀、茅场町这些单词吧;在千代田线,后面不时有人轻碰到后背,不小心被车厢晃动的那种,我没有转头,让公共性肢体接触善意前后来回,我接着看 Kindle。等坐下后,发现是 long-blond-hair Amy 那种“知识分子” 和刚下飞机的巨大行李箱。外国人真的来了; 日本人紧着自己的身体也坚决不给一丝 touch,以至于印象中拥挤的地铁也没碰过什么日本人的肩,日本没有萍水相逢 擦肩而过,hello stranger。

我在学日语,学发音,我想跟说日语的有趣的人做朋友,我想跟日比谷或者千代田做好朋友,我知道大手耵一看就没人烟了,我也知道广尾一早排队出站上学的中学生有多千篇一律。在新年终于记住了三条线路的站名,报站名也可以报得很骄傲。

我在想什么?我想我为什么要这样通勤呢?让千代田或是日比谷作用在我身上,看看会有什么。先活着,看看有什么再说!

尾巴

坐在 Verve coffee 看见门口走过的犹太人,跟 Newark 机场遇到的很多高帽子一样徘徊,接下来等飞机降落旧金山,PW23 又是一场学术的盛宴,三年前的那次,我坐在咖啡店门口,看着 SFMoMA,给小空气写的明信片没有寄到。这次回家就快到情人节了,日常生活也都用心在过。小空气说,唉,这也要过啊。

最后,我在日本半年来的本土生活和感受用这篇文章做为纪念,更新一下,涩谷街头和首都高,我都试过了,蜿蜒的马鞭好像抽在东京身上,fast and slow, and safe driving! 怎样驾驶我的车,先上了路再说!总之,我又可以自由安排自己的时间了,先来一点是一点!

看到最后感觉心情好舒畅:先上了路再说!

永远有错字,永远在路上